前頭洞ステント留置術

バックグラウンド

内視鏡手術は現在、前頭洞の単純および複雑な病状の管理に一般的に使用されています。内視鏡技術の経験が増えるにつれて、前頭洞手術のためのこれらの手順の使用が増加しています。内視鏡的前頭洞手術の目標には、疾患の根絶、適切なドレナージおよび換気経路の実施と維持、および粘液線毛機能の回復が含まれます。

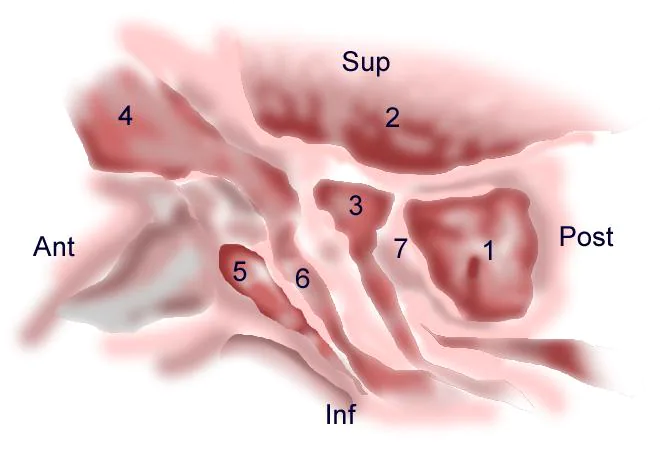

前頭洞の病理は、前頭流出路の解剖学的構造が狭く複雑であるため、治療が特に困難です(下の画像を参照)。

側鼻壁の解剖学、概略図:(1)蝶形骨洞、(2)前頭蓋窩、(3)前篩骨細胞、(4)前頭洞、(5)アガー鼻、(6)漏斗、(7)後部篩骨細胞

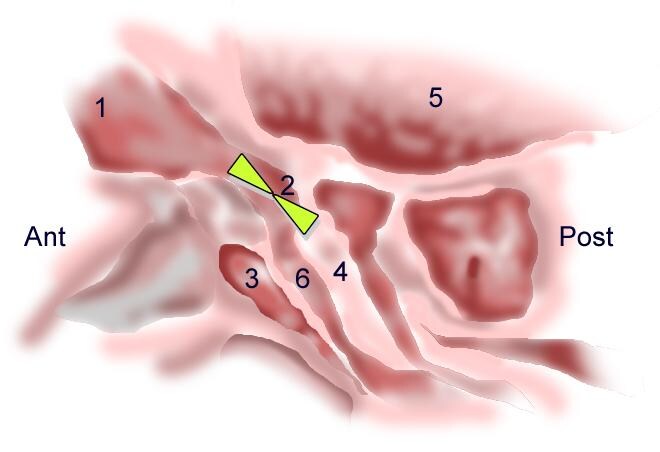

前頭陥凹の解剖学。前頭のくぼみは、前頭蓋窩に腰があり、篩骨漏斗に流れ込む最も狭い部分((1)前頭洞、(2)前頭蓋窩、(3)アガーナシ)を備えた砂時計型の空間(緑色の網掛け部分)です。細胞、(4)篩骨胞、(5)前頭蓋窩、(6)漏斗

前頭陥凹の狭窄または管の確立の失敗は、疾患の持続および医原性合併症につながる可能性があります。瘢痕組織の形成、癒着、または骨形成による前頭洞流出の術後狭窄は、前頭洞手術の失敗の最も一般的な原因です。

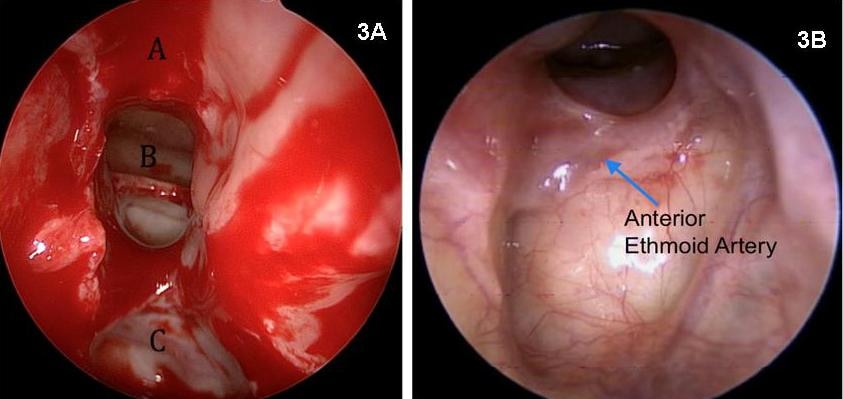

前頭陥凹の狭窄は、流出路の不必要な操作と綿密な外科的技術を回避することによって最もよく防止されます。正式な前頭口切開を行わずに、前頭洞の露出を伴う前頭洞切除術は、前頭洞疾患の解消をもたらすことが示されています。 したがって、正式な前頭洞切開術の適応は慎重に決定する必要があります。前頭陥凹の解剖が行われる場合、粘膜の外傷を避けて細心の注意を払って組織を取り扱うことが、成功する結果の鍵となります。定期的な正面ステント留置は不要です(下の画像を参照)。

3A:前頭蓋全摘術およびドラフト2a前頭骨形成術後の解剖された前頭口の術中内視鏡ビュー(70º内視鏡ビュー):( A)鼻くちばし、(B)前頭新口、(C)前頭蓋底。70º内視鏡による前頭口の術後像。3b:ドラフト2a(前頭骨形成術)の3か月後に、十分に治癒し、粘膜化した前頭新口。この場合、ステントは使用されませんでした。

前頭洞流出路の再狭窄の最も一般的な原因は医原性です(術後の瘢痕、癒着、および中鼻甲介の側性化)。重度の炎症性病変、閉塞性ポリポーシス、および非外科的外傷は、他の一般的な原因です。

内視鏡下副鼻腔手術後の症状を伴う持続性前頭洞炎の発生率は、多くの研究に基づいて2〜11%であり、すべて比較的短いフォローアップで行われます。 疾患再発の真の発生率を決定するための前頭洞手術後のより長いフォローアップの必要性は、ニールらによって実証されました。彼らの研究では、変更されたリンチ手順後の失敗率は、3。7年で7%から7年で30%に増加しました。 前頭洞ステント留置術は、前頭洞粘膜内層の再生が行われている間、前頭洞流出路の開存性と構造的完全性を維持することにより、前頭洞疾患の標準的な内視鏡治療の失敗を防ぐのに役立つ可能性があります。 新生骨形成または腫瘍除去のためのドリルアウト手順(修正されたLothropまたはDraf III)の後など、多くの状況では、粘膜の内層が存在しないか、著しく違反しています。ステント留置はそのような状況で役立つかもしれません。

前頭洞の換気とドレナージを維持するために外科的に配置されたステントは、1世紀以上にわたって使用されてきました。最初の前頭洞ステントは、1905年にインガルスによって使用された金のチューブでした。 1921年、リンチは最初に前頭洞切除術について説明しました。その主要なコンポーネントは、前頭洞にステントを留置するために使用される1cmのゴム製チューブでした。 手術器具と新しいステント材料の両方の進歩は、その後の数年間でなされてきました。外科的失敗のリスクが高いと予想される場合のステント留置には、現在多くのオプションが利用可能です。ステントは、材料、形状、およびそれらを展開するために使用される技術の点で異なります。